Autor de las novelas: “México en Llamas”; “México Desgarrado”; “México Cristero”; “Tiaztlán, el Fin del Imperio Azteca”; “Ayatli, la rebelión chichimeca”; “Santa Anna y el México Perdido” de Ediciones B y “Juárez ante la iglesia y el imperio” y “Kuntur el inca” de Editorial Lectorum. Facebook @alejandrobasanezloyola

Al acercarnos a la zona de invitados de Motecuhzoma, un hombre que por instrucciones precisas ya nos esperaba, surgió de entre la gente para indicarnos el sitio donde el gran tlatoani aguardaba por nosotros. Desde la parte alta de la colina donde nos encontrábamos, se veía majestuosa la negra cima del Huixachi (Cerro de la Estrella en Iztapalapa), y abajo, a nuestras espaldas, un mar de gente sumida en la oscuridad, temerosa y callada, llena de miedo de que quizá esta sería la última noche de los aztecas.

Como si fuéramos a presenciar un importante juego de tlatchtli (juego de pelota), ocupamos nuestras cinco sillas en lo que llegaba a nuestro lado Motecuhzoma. El paisaje del lago y las montañas alrededor se veía en una siniestra oscuridad, algo nuevo para la mayoría de los ahí presentes, como de seguro alguna vez fue cuando aún no existía el hombre.

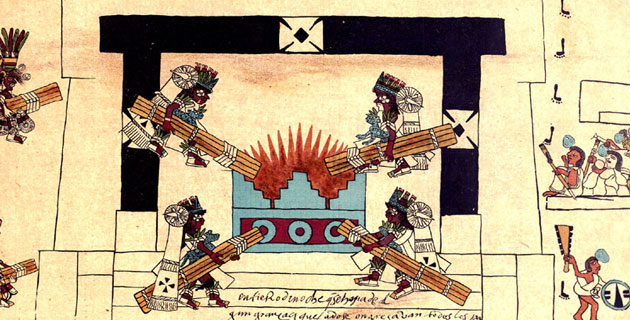

En la cima del cerro se veía claramente un pedestal de piedra con un cuerpo inerte descansando sobre él; era el Xochimique, que se encontraba boca arriba bajo los efectos soporíferos de una potente droga que lo mantenía inmóvil. Los sacerdotes lo tenían amarrado de muñecas y tobillos por mera precaución, ya que el hombre era un fuerte guerrero Huexotzinca que había luchado valientemente antes de caer atrapado por los mexica. Junto al pedestal había cientos de antorchas con las puntas rematadas en algodón y aceite, para que una vez encendido el fuego principal, los mensajeros pudieran tomarlas, encenderlas en la llama recién nacida y de ahí correr a sus pueblos y señoríos a repartir el sagrado fulgor. Junto al pedestal había ramas de ocote, yesca, trapos empapados en aceite, aserrín y hojas secas para garantizar que la llamarada se convirtiera en un fuego que se esparciera por todo el valle.

Los sacerdotes vestidos de negro, como cuervos de la noche, miraban al cielo esperando la anhelada señal. Mis hijos se auto flagelaban con filosas puntas de maguey como les habían enseñado algunos sacerdotes en el Calmécac. Yo por mi parte nunca me clavaba nada porque lo consideraba innecesario y tonto, pero ahora no era el momento ni el lugar para discutirlo con mis emocionados retoños.

Motecuhzoma llegó acompañado de un grupo de sacerdotes, dejándolos solos por unos momentos se acercó a nuestro lugar a saludarnos personalmente.

—Todo va a salir bien, telpochtlis (muchachos). Tengan confianza en los dioses. Les aseguro, que como hace cincuenta y dos años, mañana veremos de nuevo a nuestro querido sol —le dijo a mis hijos, tomándolos afectuosamente de los brazos.

El tlatoani venía impecablemente vestido con una túnica negra con dorado. Un frondoso penacho de finísimo plumaje, orejeras y brazaletes en oro. Su mirada lucía severa y seria. Él no participaría en la ceremonia, su papel como tlatoani sería de mero observador, dejando el destino de la humanidad en manos de sus expertos sacerdotes.

Faltando unos cuantos minutos para la media noche, los encargados de la ceremonia dijeron algo al oído del astrónomo, éste miró hacia lo más alto de la bóveda, percatandose de que las Chiquacéntetl (las pléyades) se movían y estaba a unos cuantos minutos de alcanzar el cenit. Toda la gente congregada no perdía de vista a las seis estrellas en espera de que no hubiera ningún cambio raro, como que se detuvieran, se apagaran o separaran; lo que indicaría que los dioses nos aniquilarían. Afortunadamente nada de eso ocurrió y las Chiquacéntetl se posicionaron sobre nuestras cabezas. El sacerdote mayor tomó su caracol y soplando en su interior lanzó la esperada señal que hizo gritar de emoción a todo el mundo: los dioses nos habían dado otra oportunidad y podíamos proceder a encender el anhelado fuego.

Uno de los sacerdotes colocó una especie de soporte de madera que encajaba perfecto con el tamaño del ancho pecho del Xochimique, que ya había despertado y miraba aterrado lo que sabía sería su bien recompensado final. Los dioses lo premiarían con una larga vida por haber ofrendado su vida para dar paso al nuevo sol.

El sacerdote comenzó a girar vigorosamente un palito sobre la yesca seca que descansaba en el fondo del recipiente de madera hasta que un humo gris empezó a brotar de la seca superficie, segundos después, ese humo se convirtió en una resplandeciente llama que arrancó un ahogado “¡ah!” entre todos los congregados. La pequeña llama creció y cuando tímidamente parecía morir de nuevo, una tela remojada en aceite la avivó a niveles considerables, hasta que su tamaño creció lo suficiente como para iluminar por completo la cara aterrorizada del amarrado Xochimique.

El fuego que ardía sobre el recipiente, todavía no hacía contacto directo con la piel del guerrero, pero el calor ya se sentía. El sacerdote deslizó el recipiente hasta el vientre del joven dejando libre el ancho pecho; cuando sin perder un solo segundo otro hábil sacerdote lo hirió con una fulminante cuchillada en el tórax. El Xochimique dejó de moverse y procedieron a abrir más de lo acostumbrado dejando expuesto un gran hueco al levantar las costillas. El corazón, aún latiendo, fue extraído con la mano y arrojado al fuego que ardía furioso hacia el cielo.

Este, por estar empapado en su propia sangre, redujo amenazadoramente las llamas para después multiplicarlas, cambiando su color y lanzando un horrendo sonido de sangre reventada por el intenso calor. En ese instante el recipiente fue de nuevo colocado sobre el pecho y era sólo cuestión de minutos para que el fondo del mismo se fusionara con el pecho del sacrificado para juntos arder hasta consumirse por completo sobre el pedestal de piedra.

Mientras el fuego ardía furiosamente, decenas de sacerdotes, guerreros y mensajeros fueron pasando despachadamente encendiendo sus antorchas para llevarlas en veloces carreras hasta sus señoríos y aldeas. Desde lejos, la ladera del camino que conducía a la colina del Huixachi, se veía como una interminable serpiente de luces brillantes, arrancadas del fuego principal, que se precipitaban hacia abajo como chispas con voluntad propia. La gente comenzó a bailar y cantar en un momento culminante que erizaba la piel. El olor a carne quemada penetraba profundamente en la nariz. Los sacerdotes bailaban en un extraño frenesí causado por los hongos que habían consumido minutos antes de la ceremonia.

—Fue impresionante papá. Por un momento pensé que el corazón iba a apagar el fuego —comentó Océlotl asombrado.

—Así es, Océlotl. El corazón tiene que ser consumido por su mismo fuego, aunque lo exponga por unos segundos a sofocarlo.

Xóchitl me abrazó amorosamente para luego hacer lo mismo con sus hijos. Ayatli se había quedado sin voz. La impresión causada por la muerte del Xochimique por la certera cuchillada lo había traumado. Nunca había visto tan de cerca morir a un hombre y mucho menos de este modo.

Desde lejos, rodeado de gente, Motecuhzoma nos hizo una señal de triunfo. Los sacerdotes y otros gobernantes tributarios no lo dejaban solo ni un segundo. Nezahualpilli y Tlaltecatzin, en los teocalis de sus respectivos reinos de Texcoco y Tacuba, esperaban ansiosos a los mensajeros con el fuego nuevo para propagarlo en sus dominios y dar vida de nuevo a sus todavía lóbregos reinos. Sería cuestión de horas para que las llamas tomadas de Iztapalapa alcanzaran a todos los pueblos y rincones del Valle de México.